A la fin du XVIIIe siècle, le fameux Nicolas Lemarchand se voit accorder la concession d’Orère, qu’il transforme en exploitation agricole qualifiée de véritable oasis par les visiteurs. Selon Antoine Louis Roussin (Album de l’île de la Réunion, 1868), un de ses esclaves malgache prénommé Nicaise connaissait l’existence d’une source sulfureuse située dans le lit de la rivière des Galets, entre le Bronchard et le Piton des Calumets. L’endroit était connu sous le nom de « Mafac ».

Nous sommes en 1804. En 1853, toujours selon Roussin, le Gouverneur Hubert-Delisle se rend à Orère, et Edouard Infante, un guide local, lui apporte une douzaine de bouteilles d’eau de la fameuse source sulfureuse que l’on appelle alors « Mafatte ». Il faut noter que certains auteurs indiquent que le gouverneur ne s’est pas rendu sur les lieux, mais qu’il a reçu un rapport du Pharmacien Delavaux, qui lui, a mené l’expédition.

Suscitant un vif intérêt, un projet de mise en valeur émergea, et entre 1870 et 1881, le village de Mafatte les Eaux appelé également « Mafatte les Bains », fut édifié. Il comprenait une chapelle, des bains, un hôtel et des auberges pour les curistes. L’administration coloniale fit construire un chemin beaucoup plus praticable que les sentiers escarpés qu’ont emprunté les premiers visiteurs : le chemin départemental 2, accessible à cheval et aux chaises à porteurs.

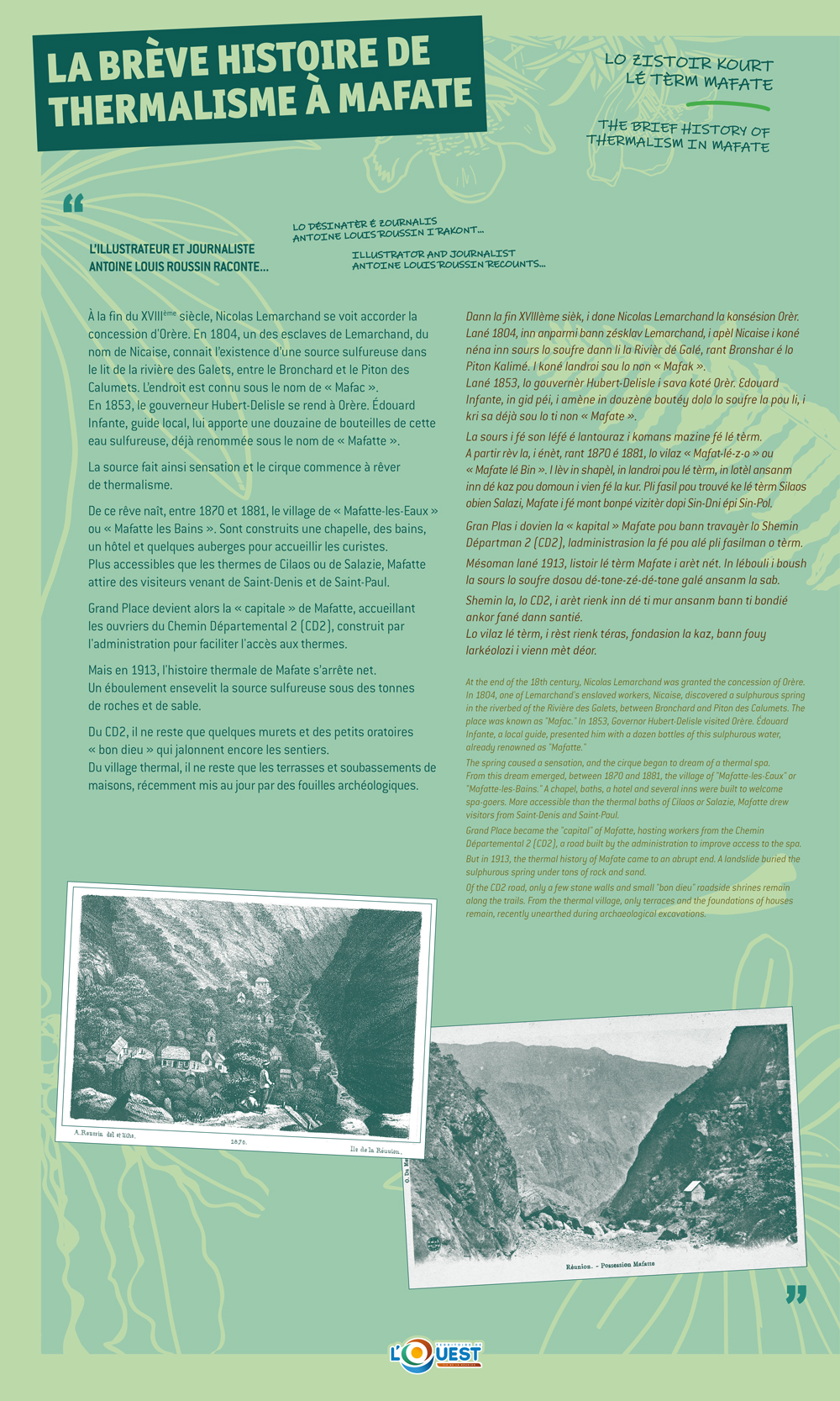

Les ambitions étaient grandes, car pour les curistes venant de Saint-Denis ou de Saint-Paul, les thermes de Mafatte étaient plus facilement accessibles que celles de Cilaos ou Salazie. Grand Place devint la « capitale » de Mafatte, les ouvriers du CD2 y étaient logés, et l’ilet vivait de l’exploitation des thermes (approvisionnement en denrées, guides, porteurs). L’éboulement de 1913 mit brutalement fin à l’exploitation de la source sulfureuse, qui se retrouva ensevelie sous les sables et les roches.

Du CD2, il ne reste que quelques murets et « bon dieu » éparpillés (petits oratoires situés le long des chemins et sentiers). Du village thermal, il ne reste que les terrasses et soubassement des maisons, mis au jour récemment par des missions archéologiques. Il existe bien d’autres sources d’eau chaude à Mafate, mais souvent dans le lit des rivières, diluées dans les flots tumultueux d’eaux froides.

Focus : Mafac, Mafack, Maffat, Maffate, Mafatte… Mafate

Le lieu de découverte de la « source sulfureuse » a donné – à la fin du XIXème début du XXème siècle – son nom au cirque. Appelé Mafac par les esclaves d’Olive Lemarchand, l’origine du nom viendrait du malgache. Mais quel est exactement l’origine du nom ? « Mafana » désignerait « chaudron », « Mahafaty » désigne quelque chose de dangereux, « qui tue », « Mafac » voudrait dire « qui pue », « qui est repoussant ».

Les choses se compliquent encore, car il y a la trace d’un maron appelé « Maffa ». Eugène Dayot, dans son roman « Bourbon pittoresque », désigne « Mafate » comme « le sorcier malgache des eaux chaudes ». L’orthographe de Mafate a évolué au fil du temps, et s’il désigne le cirque dans son entier, certains nomment encore « Mafate » le lieu précis de la source sulfureuse et des anciens thermes.