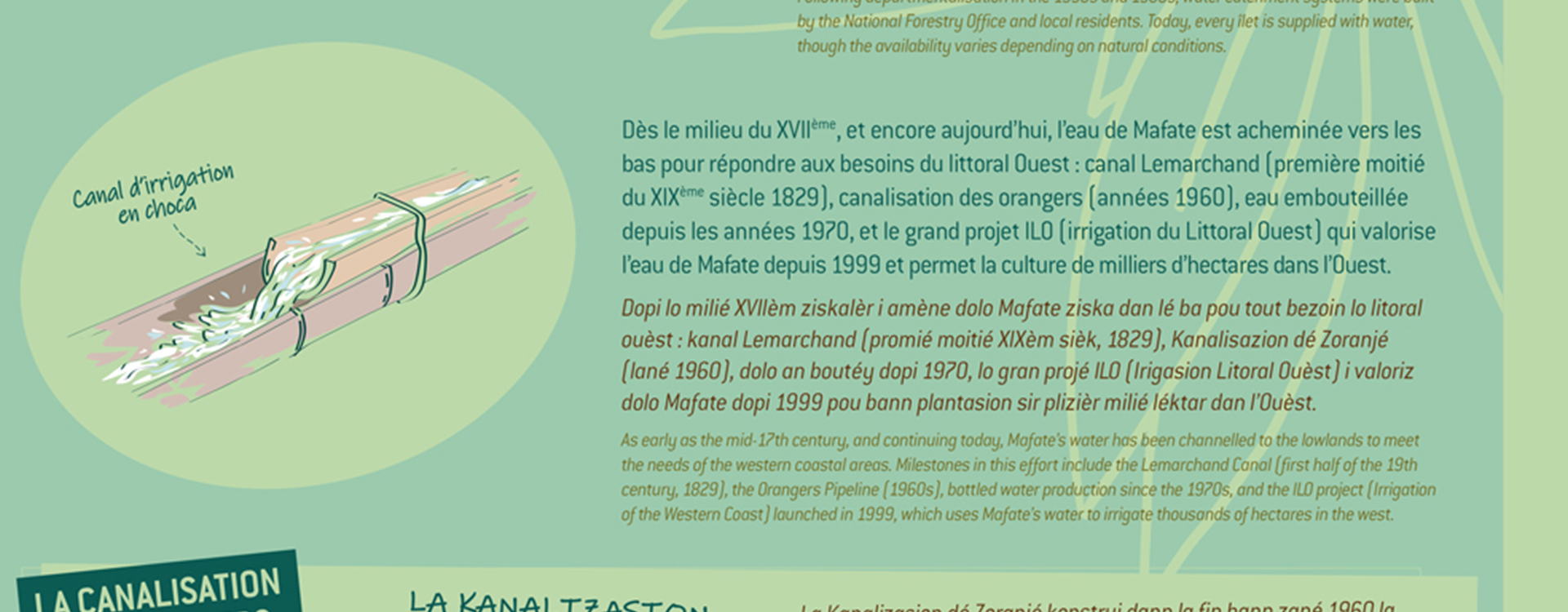

Toute installation humaine est conditionnée par l’accès à l’eau. A Mafate elle est un élément incontournable, l’eau qui coule dans les rivières a creusé le cirque et façonné ses paysages dantesques. Avant la généralisation de l’appellation « Mafate », on parlait des « Hauts de la rivière des Galets ». Les bras, rivières, ravines apportaient l’eau nécessaire aux esclaves en fuite, et plus tard aux cultivateurs qui souhaitaient produire de quoi nourrir leur famille ou de quoi vendre.

Dans ces paysages hostiles, on peut dire que les Mafatais cultivaient l’eau, en captant l’eau des ravines en amont des îlets, en organisant les cultures dans des talweg ou en constituant des murets en pierre pour retenir les eaux de ruissellement. Lorsque les points d’eau se situaient en aval des habitations, l’accès à l’eau était plus complexe, et le nombre d’habitants des ilets logiquement moins élevé.

Car Mafate est un environnement rude. Les habitants devaient tirer un tuyau depuis une ravine ou une source. Parfois le point d’eau était trop loin, et il fallait la chercher à plusieurs kilomètres avec des bacs ou des seaux. Cette corvée quotidienne a rythmé la vie de bien des Mafatais. La toilette se faisait à l’eau froide, l’arrosage des cultures avec les moyens disponibles.

La gestion de l’eau dans cet environnement contraint a souvent été conflictuelle. Il ne faut pas oublier que Mafate permet l’alimentation en eau du littoral Ouest. A partir de la fin du XVIIIème siècle la ressource devient donc primordiale aux grandes plantations et aux villes qui se développaient.

Des politiques de préservation et de lutte contre le déboisement virent le jour à la fin du XIXème siècle, non sans heurts. Après la Départementalisation, entre les années 1950 et 1960, des captages ont été édifiés par l’Office National des Forêts et les habitants, qui profitent aujourd’hui à l’ensemble des îlets. Cette eau si précieuse est primordiale pour le développement du tourisme, secteur d’activité phare du cirque aujourd’hui.

Focus : la canalisation des Orangers

La canalisation des orangers construite à la fin des années 1960, a permis d’alimenter en eau les Hauts de Saint-Paul, de Bois de Nèfles à la Saline. Le chantier titanesque dura presque 10 ans. Il a fallu prolonger la route de Sans-Souci sur 3,5km jusqu’à 750m d’altitude, puis installer 12km de canalisation à flanc de falaise pour rejoindre la source située 200m en contrebas de l’ilet des Orangers.

Les ouvriers ont creusé une plateforme de 2m de large sur plus de 10km de long avec des moyens parfois rudimentaires, avant de poser et enterrer les tuyaux de 300kg chacun à main nue. La canalisation des Orangers, toujours en service, est aussi un sentier apprécié des randonneurs pour entrer dans le cirque, car il offre des points de vue vertigineux sur la rivière des Galets et vers les sommets de Mafate.

Focus : le canal Lemarchand

Olive Lemarchand, fils du « fondateur » d’Aurère, obtint en 1814 l’autorisation de capter l’eau de la rivière des Galets et de creuser le rempart de la rive gauche pour y installer un canal. Les travaux ont été achevés en 1829, et le canal permit d’irriguer une partie du littoral Ouest de l’île, Cambaie, la Plaine Chabrier, le Grand Pourpier et Savannah.

Des grands propriétaires ont pu bénéficier de cette eau pour la mise en valeur des terres. Le fameux canal a alimenté une usine hydro-électrique qui alimentait la ville du Port. Il a cessé d’être utilisé dans les années 1970, et ses vestiges tombent aujourd’hui dans l’oubli.

Message de sensibilisation : le cirque de Mafate ne dispose pas de l’eau « courante » telle qu’on peut la retrouver dans les zones urbanisées. Il est nécessaire de préserver la ressource, en évitant le gaspillage et en générant le moins de pollution possible.