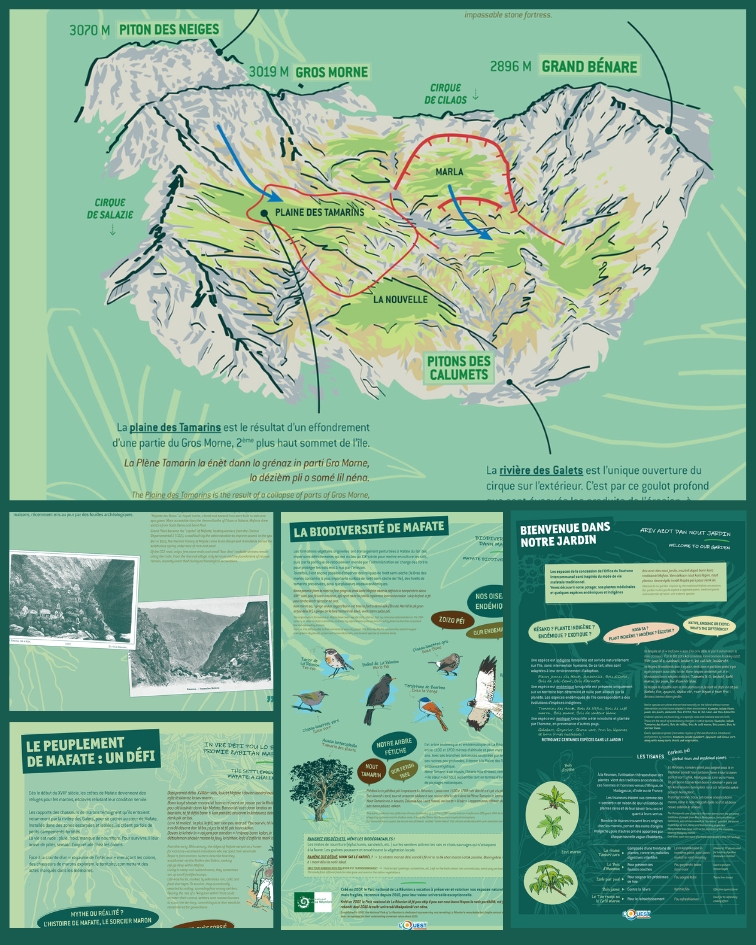

Les ilets, par leurs systèmes de production et de gestion de l’espace, sont considérés par les chercheurs comme de véritables « jardins suspendus » et qualifiés de « finistères d’altitude » (Germanaz, 2008). Ces « jardins » ont été habités, cultivés, mis en valeur, par des femmes et des hommes en quête de liberté et de dignité. Ils ont façonné des lieux auxquels tous les Réunionnais sont aujourd’hui attachés et qui sont inoubliables pour les touristes. On vient y vient rechercher l’authenticité de modes de vies quasiment disparus, et la nostalgie du « tan lontan ».

Cette vision bucolique cache cependant un passé douloureux, auquel il est nécessaire de rendre hommage. Les marons se sont cachés dans le cirque de Mafate. Ils furent rejoints par des colons, en premier lieu des colons riches qui avaient soif d’aventure ou qui allaient au-devant de nouveaux projets.

Puis vinrent aussi des colons pauvres, des victimes de catastrophes naturelles, des hors la loi, ou des exclus du système colonial et de l’économie de plantation, qui se sont retrouvés sans terres ou sans main d’œuvre après l’abolition de l’esclavage, et qui ne souhaitaient pas travailler dans des conditions similaires aux anciens exclaves.

Ils n’avaient d’autres choix que d’aller « conquérir » les Hauts, les cirques, ces espaces de confins (zone montagneuse, frontière, à la limite du pouvoir central, difficile d’accès). Ceux que l’on appelait de manière péjorative les « Petits blancs » se sont aventurés dans le cirque dès la fin du XVIIIème siècle. Certains grands propriétaires tels que Lemarchand – pionnier qui pensait que la moitié du cirque lui appartenait – se sont souvent opposés à l’octroi des concessions.

A la fin du XIXème siècle on retrouve des Payet, Clain, Lebeau, Grondin, Dalleau, Damour, Fontaine, Sautron, Cerneau, Thomas, Padre, Libel, Infante et bien d’autres. On recense alors près de 200 familles. Les installations se sont faites par vagues, et des évènements catastrophiques comme l’effondrement de Grand Sable à Salazie (1874, 63 morts) ont certainement incité des familles à tenter l’aventure.

Venus de Salazie ou du littoral, certains planteurs restaient quelques années, puis repartaient s’installer dans les Hauts de Saint-Paul, au Port ou Saint-Denis. D’autres se sont établis plus durablement. Si la recherche de terres et de meilleures conditions de vie étaient les principales motivations, certains sont venus pour se faire « oublier » de l’administration. L’administration coloniale voyait en les habitants du « haut de la rivière de Galets » des dangers pour le développement de l’île ou pour la préservation des ressources. Comme tous habitants de « finistères », ils sont considérés comme indociles et insoumis. Certes il y a eu des excès, et de nombreux conflits ont éclaté entre planteurs et administrations, et ce jusqu’à la seconde partie du XXème siècle.

Focus

Une histoire chargée de mystères

250 ans d’histoire, de peurs, de fuites, de drames, mais aussi d’aventures et de belles histoires humaines ont engendré leur lot de mystères. Le patrimoine immatériel de Mafate est riche, les récits et traditions orales remontent au moins au temps de l’esclavage. Le cirque de Mafate a accueilli et engendré des personnages hauts en couleurs tels que « Nana Hoarau » qui a défié l’administration pendant des décennies, et produit des légendes à faire frissonner les touristes les plus téméraires.

Les plantes sauvages ont des vertus médicinales et certaines ont des vertus parfois considérées comme magiques Certains arbres sont connus pour abriter des esprits et les cavernes sont surveillées par de mystérieux gardiens qui veillent sur des trésors qui ont, selon les légendes, fait la richesse de certains…

Qui était Nicolas Lemarchand ?

Maire de Saint-Paul en 1791, député suppléant, puis député jusqu’en 1794. Il obtint une concession en 1783, qu’il s’imagine englober tout Mafate, d’où son opposition à l’octroi de nouvelles concessions. Il est propriétaire de Savana, entre la rivière des Galets et l’étang de Saint-Paul. Ruiné par les guerres napoléoniennes et l’acharnement de l’administration, il se retire à Orère. Sur l’îlet, il cultive du maïs, de la canne, du café et fait également de l’élevage et produit du rhum.

Selon certaines estimations, il aura jusqu’à 200 esclaves, et entre 70 et 80 dans la vallée d’Orère. Il vendait le coton qu’il a cultivé à Saint-Paul sur le marché de la Nouvelle-Orléans. Il s’est exilé aux Etats-Unis quelques années. Son fils, Olive Lemarchand nomma Savannah en hommage à la ville de Géorgie aux USA. Orère a permis à Olive Lemarchand de faire fortune, ainsi les propriétaires qui lui succédèrent espéraient suivre le même destin.